�����x����һ ��֮ʥ�ʬF���Ї����y�̘I����

�l��: 2017-02-11 09:37:52 ����: ���� ��Դ: ��֮ʥ

��������ȫ��ڶ����w���Ї���؟�η����Լ����܌W���̘I�܌W���Ї��Ļ���������Ļ����Ї����Ļ�Ҳ�S�o����Q��M�猍�F�F�����Ć��}�����@�����Ї����̽��쑪ԓ�Lj���ԭ����

�����ĸ��_��30��������Ї���������������^�Ľ������E�����ˣ��Ї���I�ҹ����ɛ]���̘I�О�ı������Ї����y�Ļ��o�����ǂ��V���������˼�댚����ֲ�����Ї����y�Ļ����̘I�܌W�͂����������ˮ�ǰ�Ľ����v�w������——�@һ���µķQ�^�ѱ��������V��������

��������Ї���I�ij��L֮·���vʷ�������\���������������x�������B�������Ї�����I�Ҿ����S���Ї��������m���ٰlչ���Ї����y�̘I�����о��������롢ϵ�y���Ї�����I����̽��_ʼ���X�������������������������̾����������о���̽ӑ�Ї����˼���c���������lչ֮�g���Pϵ��������Ļ��c��I�Ļ��Mһ���ں����ۣ��ѳɞ鮔���Ї��W����̽����ڼ��^�����Ρ�

����“�x����һ”�������Ļ�

���������f��“�x������������ƽ��”���x���Á������ģ������t���Á�������յ���������ҽ��I�܌W�ľ�����

�������̵ij��F���Ǻ��ε��̘I�F��������һ���Ļ��F���܌W�F�������������c�̵ĽY���w�����̼������ߵĵ��ºͲ������������˵�ؔ���c�ɹ����������ߵĿ�ģ��Ҳ���̽�ľ�Ӣ�������г���������KĿ�����Ќ�����lչ�ij��؟�θ����о���������h��ؓ�͑n�����R����������µ����������

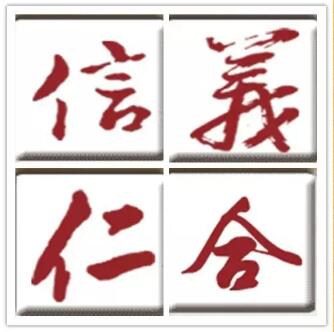

����“���^‘��������’�����`������̵��Į�����I��”�����̲�������o��I�ҵĹ�h��������I�����X���x�����̲���һ�N����������һ�N�О鷽ʽ�����̲���һ�N�s�u������һ�N؟�Σ����̲���һ�N����������һ�N���������F����I�Ҍ�����I��������T���������������P�ߵē�����

�����x��ȡ�����ڄ���ărֵ��ֻȡһư�

�����Ї��Ļ�ֻ����C�c�����������Ą�����ɆT�����@��ؔ���ķe�ۡ�

������Ό��F������C�c��������ÿ������ɆT��횰��ݺ��Լ��������ɫ�����и��Ե�����x�����M���˵ı���������Ļ��ڴ�ÿһ���˶��ɞ���������������ˣ�Ȼ�����°������īI����������Ҍ��F�еõ��������Ҹ���Ȼ���Ά������������B߀�Dz������߀��Ҫ����ƶȵ�֧���c�s�������ӕr���^֮“�Y”��

����������x������؟���������ؙ����������x��������ؔ�����s���ų�ؔ������������r���Ї����̘I�ѽ��ஔ�l�_�����ԣ����˼��ĬF�����L�����ų⌦��ؔ�������������ǿ����_��һ�µ���“����”��ý——�x��ȡ�����ڄ���ărֵ��ֻȡһư�

������������������ÔU���Ե�؛�����������½��ژI�Ļ��ΰlչ���Ą���rֵ������������һҹ֮�g���ƺ����Ж|���������Cȯ���ˡ�ȫ������Y�������a��Ͷ�Y���D���˽�����Ͷ�Y��Ȼ��ؔ�����䲻������Դ�ݽ����h����Ⱦ�����׃ů�ȵ���һϵ�І��}����������ؚw����҂�����������Ї����y�Ļ���������������������������ǰ�棬؟�η��ڙ���ǰ�����ſ��܌��F�ɳ��m�İlչ��

�������@�ӵ��Ļ����������Ї���֪���X����I�����X������һ���Լ��Ľ��I�܌W������ģʽ���Q֮��“����̵��ǻ�”�����ݰ���:������Ȏ��������Г���Қvʷʹ�����`����ҹ���������������ҽ��I�܌W����P��҃rֵ�����Լ�����������؟����

��������“���x�ʺ�”�ˑ�Ȼ����Ȼ

������������֮ʥ�ѽ������Եذ���W˼�럒����“�\�Ş鱾��Ҋ��˼�x�����ߐ������������A”�l�l���w�����е��О���������ÿ���`�С��Ե�����������d��Ե·������\�Ş�����֮������I�Ļ������T���w����������������x˾Ӗ�������շe���ۣ����@�Ӱѵ����W���빤�������

�������ϣ���ږ|���������A��������δ�������D�ͺ�21���o�������lչ�ṩ�o�M���Ļ����غ�˼���YԴ����֮ʥ�������@Щؔ����ͨ�^ֱ�N�����I��P���������������d֮����

�������^�l

��Ҳ�f�ɾ�

�����uՓ 0 �l���鿴ȫ���؏�