李延亮向康寶萊“討薪”48萬,贏了!

發布: 2019-03-14 12:12:17 作者: 佚名 來源: 新浪潮

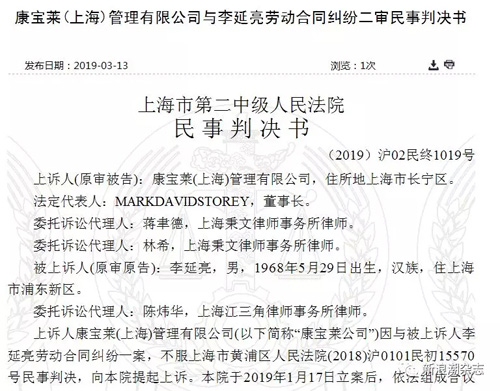

3月13日,中國裁判文書網公布了一份上海市二中院的《康寶萊(上海)管理有限公司與李延亮勞動合同糾紛二審民事判決書》。上訴人康寶萊(上海)管理有限公司因與被上訴人李延亮勞動合同糾紛一案,不服上海市黃浦區人民法院(2018)滬0101民初15570號民事判決,向上海市第二中級人民法院提起上訴,上海二中院維持一審法院作出的康寶萊公司向李延亮額外支付經濟補償482,242元的原審判決。

這一判決,在李延亮被解職、李延亮加盟漢德森兩個行業熱點之后,掀起第三波熱點:李延亮“討薪”,贏了!

爭議一覽

保密義務

康寶萊:康寶萊公司在中國上市H24產品的商業計劃和策略系商業秘密,李延亮故意向康寶萊公司競爭公司即其現在服務公司漢德森公司泄露了康寶萊公司的商業計劃。

李延亮:H24產品已經在公知范圍內,不存在保密問題。

法院:康寶萊沒有直接證據證實

禁止招攬義務

康寶萊:如果沒有李延亮的招攬和勸誘,又如何有近150多名人員跟隨李延亮離開康寶萊公司。

李延亮:在期限內李延亮未進行招攬、勸誘、征募或鼓勵任何公司員工離開公司,康寶萊公司提出150多人離職,未能提供離職人員的離職時間、離職理由與李延亮存在關聯等事實。

法院:康寶萊沒有確鑿證據

交接

康寶萊:公司已通過李延亮律師多次催促李延亮要求簽署與廣東省康寶萊公益基金會法定代表人變更有關的文件,其拒絕配合完成變更手續的態度和意圖是相當明確的。

李延亮:康寶萊公司未向李延亮明確具體要求

法院:并不能歸責于李延亮

第1則

開啟新的職業生涯,與老東家打起官司

2017年5月23日,在康寶萊公司的電話會議上,美國總部方面宣布康寶萊中國區總裁李延亮不再擔任總裁職務。對于此次易帥舉動,康寶萊美國總部方面未有公示任何原委,而康寶萊中國公司高管及經銷商則一律三緘其口。

李延亮早期照片

這一突然易帥,讓當時的直銷行業頗為震驚。資料顯示,李延亮1968年出生于山東煙臺,1990年畢業于山東大學,2003年畢業于北京大學光華管理學院EMBA,獲碩士學位。1997年5月加入安利公司,歷任業務主任、經理、高級經理,負責山東地區的業務營運工作。2004年12月加入康寶萊,參與公司籌備組建,2007年12月19日李延亮取代錢港基出任康寶萊中國區總裁。至此,由直銷管理最基層干起的李延亮成為了包括雅芳、安利、如新、玫琳凱等在內的全球五大直銷企業中唯一本土中國區掌門人。

2018年年初,行業再次獲悉李延亮的動向,是李延亮加盟了此前還不太為人熟知的漢德森,且有數十名康寶萊管理層員工辭職,追隨李延亮加入漢德森。2018年3月16日,漢德森展示其“黑馬”本色,被商務部直銷管理系統公示獲得直銷牌照,業內稱之為“閃電獲牌”。(詳見重磅|李嘉誠退了,李延亮來了!直企漢德森神速拿牌的背后)

此后一年時間內,包括漢德森產品線與康寶萊類似、涉傳以及業績遭遇瓶頸等消息不時傳來。

令人意想不到的是,在這一年內,李延亮和老東家竟然還打了一場討薪官司。而這場官司,就與李延亮在漢德森開啟新的職業生涯有關。

漢德森上海總部

第2則

李延亮透露老東家商業秘密?違反協議招攬前同事?

該起官司的原告是李延亮,緣起是向老東家討要482,242元的額外補償。而老東家康寶萊公司之所以拒絕支付,則是認為李延亮存在向競爭公司泄露了康寶萊公司的保密信息、存在招攬康寶萊公司及其關聯公司員工和服務提供商行為、沒有如約辦理廣東省康寶萊公益基金會的法定代表人交接手續。

一審法院查明,2004年12月16日,李延亮入職康寶萊公司的關聯公司。2015年12月15日,李延亮與康寶萊公司簽訂了2015年12月15日起的無固定期限勞動合同。2017年8月,雙方簽訂勞動關系終止協議,員工有權根據公司規章享有應付工資及休假直至終止日期。協議規定的終止補償金包括:公司同意支付員工總計2,102,366元作為勞動關系終止的補償及一個月工資的代通知金;公司進一步同意支付員工717,157元作為員工未使用的年假的補償金。

協議同時約定,作為重要條款的對價,公司同意支付員工482,242元,該款項將在自終止日期起滿十二個月時支付(額外補償)。協議約定的返還及禁止披露保密信息包括:員工同意在終止日期或之前將所有保密信息,書面材料及其所有復印件和儲存在電腦中的全部信息或員工占有或控制的關于公司業務或事務的信息交還給公司,或在本協議簽署之時交還;員工進一步同意在終止日期之后不披露或使用任何保密信息。但前述條款以及第5條的其他條款并不禁止員工在未通知公司或未經公司批準的情況下和政府機構就潛在的違法行為進行交流。協議所指保密信息是指關于公司業務,員工在其與公司存續勞動關系期間獲得的任何專有信息、商業秘密、技術數據或技術訣竅等。

協議約定,員工應在合理可行的范圍內,在終止日期之前或在本協議簽署之時根據公司要求完成相關交接手續,同時約定禁止招攬事項:在終止日期后的六個月內,員工不得直接或間接地招攬、勸誘、征募或鼓勵任何公司員工或公司的任何關聯公司的員工離開其在公司的工作,或帶走該員工,或招攬、勸誘、征募或鼓勵任何與公司或其任何關聯公司有合約商業關系的銷售代表、客戶或服務提供商終止或減少與公司的前述商業關系,或基于該商業關系的商業活動。

協議明確了違約責任:如果員工違反其在本協議項下的任何義務,公司有權在向員工發出書面通知后,立即終止支付額外補償,員工應在其收到公司書面通知后的十五日內向公司退還其從公司獲得的所有額外補償(若已支付),和員工應向公司支付違約賠償金,其金額相當于終止日期前一個月工資的六倍,為避免疑義,該金額應為1,292,304元。員工確認該等違反對公司造成的損害是不可彌補的,因此該違約賠償金是合理的。如果違約賠償金的金額不足以彌補員工的違約行為對公司造成的實際損失與損害的金額,公司有權要求員工補償對公司造成的實際損失和損害。…”。

康寶萊

法院查明,康寶萊公司通過銀行轉賬方式向李延亮支付經濟補償、代通知金和未使用年假的補償金合計稅后2,117,375.55元。2018年5月22日之后,為額外補償雙方引起紛爭。2018年7月11日,李延亮向上海市黃浦區勞動人事爭議仲裁委員會申請仲裁,要求康寶萊公司支付額外補償482,242元。2018年7月11日,該仲裁委員會作出不予受理通知書:不屬受理范圍不予受理。李延亮不服,起訴至一審法院。

一審庭審中,對保密義務,李延亮認為:H24產品已經在公知范圍內,不存在保密問題。康寶萊公司認為:康寶萊公司在中國上市H24產品的商業計劃和策略系商業秘密,李延亮作為康寶萊公司的高級管理人員,公司內部討論H24產品上市計劃的往來郵件中始終是收件人或抄送人,其充分知曉該產品在中國的上市時間、上市計劃和策略。李延亮故意向康寶萊公司競爭公司即其現在服務公司漢德森公司泄露了康寶萊公司的商業計劃,導致漢德森公司在康寶萊公司產品上市前采取了策略,搶注了該產品商標,即李延亮違反了保密義務。關于禁止招攬義務,李延亮認為:在期限內李延亮未進行招攬、勸誘、征募或鼓勵任何公司員工離開公司,康寶萊公司提出150多人離職,未能提供離職人員的離職時間、離職理由與李延亮存在關聯等事實。康寶萊公司認為:如果沒有李延亮的招攬和勸誘,又如何有近150多名人員跟隨李延亮離開康寶萊公司。李延亮在禁止招攬期限內存在已策劃招攬康寶萊公司相關人員及經銷商的行為。關于交接一事,李延亮認為:康寶萊公司未向李延亮明確具體要求。康寶萊公司認為:康寶萊公司已通過李延亮律師多次催促李延亮要求簽署與廣東省康寶萊公益基金會法定代表人變更有關的文件,其拒絕配合完成變更手續的態度和意圖是相當明確的。

中國商標網顯示H24產品為康寶萊所注冊

2017年漢德森注冊了“24”的商標

第3則

一審法院:無證據證明李延亮違反協議,判決康寶萊支付額外補償金

一審法院認為:從康寶萊公司提供的證據看,要求和期限是協議雙方約束的基礎,但履行條款的義務與責任具體未明確,即便如康寶萊公司所述,但事實產生也在約定的期限之后,目前只能證明存在產品注冊、人員結構的事實,不足以證明系李延亮的行為所為,更沒有證據證明李延亮在約定期限內有違反協議之事實,即李延亮違反了勞動合同終止協議條款的行為。按照最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》的規定,康寶萊公司提供這一證據與其待證事實之間缺乏應有的關聯性,康寶萊公司在雙方勞動關系結束后不愿支付額外補償沒有理由和依據。

一審法院同時指出,康寶萊公司未能當場對李延亮的違約行為進行指出,或發現有違反保密義務、違反禁止招攬義務、不配合義務的違約行為,應及時對證據進行調查收集。康寶萊公司事后于2018年8月采取補辦證據的方法來證明李延亮違規事實,其證明力明顯不充分地反映客觀事實真相。

李延亮

因此一審法院認定,康寶萊公司以李延亮存在違約不同意向李延亮支付額外補償缺乏事實依據及理由,不予支持。至于在勞動關系結束后,雙方對額外補償是否發放引發爭議,與一般債權債務不能等同,李延亮要求康寶萊公司按未發放金額支付逾期利息,缺乏法律依據,不予支持。

一審法院作出判決:一、康寶萊(上海)管理有限公司應于本判決生效之日起七日內支付李延亮額外經濟補償人民幣482,242元;二、李延亮要求康寶萊(上海)管理有限公司支付額外經濟補償的逾期利息之請求,不予支持。

第4則

二審法院:康寶萊產品信息多人知曉,不能確認李延亮泄露

二審中,雙方當事人均沒有提交新的證據,二審法院認定一審法院認定的事實屬實。

二審法院認為,康寶萊公司指稱李延亮違反了終止協議約定的保密義務,但根據康寶萊公司提供的證據,僅能證明康寶萊公司進行過對H24產品的討論,并未形成H24產品的上市計劃,且康寶萊公司對H24產品討論的郵件抄送許多員工,在沒有直接證據證實李延亮泄露了康寶萊公司商業秘密,并促成案外人漢德森公司申請注冊24商標的情況下,認定李延亮違反終止協議約定的保密義務缺乏依據。終止協議約定李延亮在終止日期的六個月內,不得招攬、勸誘康寶萊公司和關聯公司的員工離開本單位,但康寶萊公司沒有確鑿證據可認定李延亮違反終止協議的約定,采取非法手段導致康寶萊公司員工離開原單位進入漢德森公司,應承擔舉證不能的法律后果。根據終止協議約定,李延亮遵守禁止招攬約定的期限為終止日期后的六個月,即使李延亮存在六個月后的招攬行為,也不違反終止協議的約定。康寶萊公司要求李延亮辦理廣東省康寶萊公益基金會的法定代表人變更手續,因李延亮從未明確拒絕協助康寶萊公司辦理變更登記,康寶萊公司尚未辦理該變更登記手續的責任,并不能歸責于李延亮。

二審法院最終判定:駁回上訴,維持原判。

今日新聞頭條

我也說兩句

已有評論 0 條 查看全部回復