天士力:奔涌的“后浪”們 不要忽視了精神壓力

發布: 2020-05-09 12:53:55 作者: 佚名 來源: 天士力

剛剛過去的五四青年節,一段由bilibili網站推出的演講視頻《后浪》,表達了當代社會對年輕一代人的認可、贊美與寄語。何冰老師堅定又深情的聲音極具感染力,讓不少人聽的熱淚盈眶。

但不能忽視的是,現代青年人在接受著社會贊美的同時,也承受著來自生活、工作的巨大壓力。很多青年人發現,自己的身體頻頻亮起“黃燈”——口腔潰瘍、失眠多夢、胃痛胃脹、心悸心慌……這些看起來并不相關的身體癥狀,其實都和壓力所帶來的“應激反應”有關。據世界衛生組織(WHO)統計,約有70%的慢病都與壓力和應激有關,壓力的來源多種多樣,其所產生的“應激反應”主要包含身體和心理兩個方面。

日前,中國科學院心理研究所祝卓宏教授來到新華網天士力“健康大講堂”,解讀職場心理健康,提供應對職場壓力的科學思路,并為紓解壓力開出四個實用“處方”。

中國科學院心理研究所祝卓宏教授做客新華網“天士力健康大講堂”

壓力來源是多樣的,我們需要從情緒、認知等方面應對,讓自己保持好的心態,才能更好的成長。祝卓宏給出了四個應對壓力的“處方”——由于應對壓力的“總部”是大腦,其中大腦皮層是理性中樞,各種思維、邏輯判斷、推理等都與其有關。所以調節壓力前兩個處方是從大腦皮層開始改變;第三個處方是從情感中樞改變;第四個處方是從身心調節改變。

處方一

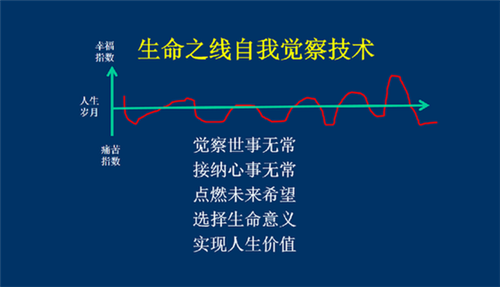

生命之線自我覺察技術

腦前額葉在大腦皮層的前端,它對人的思維活動與行為表現有十分突出的作用,是與智力密切相關的重要腦區。祝卓宏以古代詩人蘇軾的烹飪成就為例,說明美食是蘇軾減壓的重要因素。“吃東西,特別是和好朋友在一起吃飯,是應對壓力的好方法,大家遇到不開的心的事或者比較麻煩的事情時,往往和好朋友吃一頓飯,就會想到解決的辦法,所以遇到壓力千萬不要一個人扛。”祝卓宏說。

“如果把你的人生當橫軸,縱軸是幸福指數和痛苦指數,那么我們每個人的幸福感就像心電圖一樣高低起伏。世事變化無常,心事變化無常,我們要經常點燃希望。”祝卓宏說。

處方二

ABCDE認知管理技術

據了解,美國臨床心理學家阿爾伯特·艾利斯創建了情緒ABC理論,其中A表示誘發性事件,B表示個體針對此誘發性事件產生的一些信念,即對這件事的一些看法、解釋。C表示自己產生的情緒和行為的結果。“我們的關注影響我們的判斷,我們的判斷影響我們的生活。”祝卓宏指出,人們在成長的過程中會在各種認知、各種理念上出現偏差。如果總是跟高于自己很多的人比較,壓力自然而然就會無限增大,所以要調整參照點。對于自己既要有批評與自我批評,還要有欣賞與自我欣賞,否則就會很痛苦。

據介紹,在日常生活中,使用“投射”的情形也很普遍,亦是人際交往的一種方法。“投射”即個體將自己的某種罪惡念頭,或有某種惡習,反向指斥別人有這種念頭或惡習;或者把自己所不能接受的性格、特征、態度、意念和欲望轉移到別人身上,指責別人這種性格的惡劣及批評別人這種態度和意念的不當,戴著有色眼鏡看事物。

“覺察當下信息,減少內心投射。大腦總是在比較人和事,環境會影響我們的判斷。不要執著于主觀的判斷,需要客觀現實檢驗想法。”祝卓宏表示,遇到刺激或者是壓力的時候,可以給自己裝上“小情緒”,在腦中進行自我對話,與自己辯論一番,問問自己是不是可以多個角度、變化地看問題,也許這樣就可以帶來新的視角,幫助有壓力的你走出來。如果自己能夠經常做一下自我辯論,自我反思,很多事就沒了。祝卓宏指出,《論語·子罕第九》中提到,毋意,毋必,毋固,毋我。意思就是叫人不該猜度,不該先定事之成敗,不該先有成見,不該只為自己。所以希望大家不要處處跟別人爭斗,不要自我為中心。換個視角看,生活就會改變。

處方三

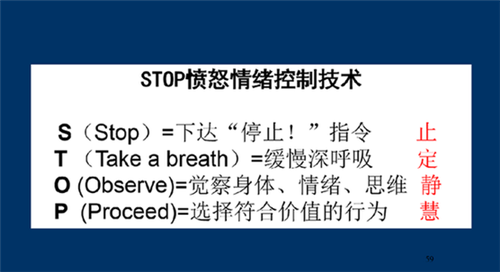

STOP憤怒情緒控制技術

“憤怒是我們的基本情緒,所以發火是正常的表現,但關鍵要看情況。”祝卓宏表示,發火很正常,但是在不恰當的情況,不恰當的地點發火,就會導致很多問題。對此,祝卓宏提出了“STOP憤怒情緒控制技術”,當要發火的時候,在大腦里要學會“叫停”,之后連續做三次深呼吸,可以讓血壓、心率、交感神經興奮性快速下降,從而使自己平靜下來,這時候你的怒火就會消失不見了。當靜下來之后,自己可以回過頭來反思發火的原因,這樣可以調整好波動的情緒。

處方四

腹式呼吸技術

祝卓宏將腹式呼吸法稱作是“價值百萬”的方法。“圣人之息以踵,眾人之息以喉”實際上講的就是腹式呼吸法,古代圣人都十分注意呼吸。那么該如何做呢?

第一步是調身,讓自己的身體處于端莊、放松、挺直的狀態;第二步是調息,使腹部緩慢擴張,鼓到不能再鼓,暫停一秒鐘,再緩慢呼出,呼到不能再呼,暫停一秒鐘,然后再吸氣,緩慢而深沉的呼吸,其間感受腹部的起伏;第三步是調心,讓注意力集中在呼吸上,感受清涼的氣流吸入,溫暖的氣流呼出。第四步是緩慢的睜開雙眼,搓搓手,把雙手搓熱,揉揉耳朵,拽拽耳垂。祝卓宏在大講堂最后說,講解什么是壓力、如何減壓,不是為了讓大家沒有壓力,也不是讓大家逃避壓力,而是讓能夠科學的應對壓力,在努力工作的過程中,成為幸福的奮斗者。

今日新聞頭條

我也說兩句

已有評論 0 條 查看全部回復